Conçue par le duo de commissaires d-o-t-s (Laura Drouet et Olivier Lacrouts) et co-produite avec le centre d’innovation et de design au Grand-Hornu, en Belgique, « Memo. Souvenirs du futur », la nouvelle exposition de la Fondation d’entreprise Martell, à Cognac, convie artistes et designers à tisser des liens entre mémoire et avenir de l’environnement.

« Il s’agit de projets de recherche, non de design solutionniste. Toutefois le design est ici envisagé pour éveiller les consciences face à ce qui se délite. Certes, il y a des témoignages de ce qui va disparaître, mais aussi l’affirmation que l’on peut être ensemble pour réparer ensemble. » Les mots d’introduction d’Anne-Claire Duprat, directrice de la Fondation d’entreprise Martell sont sincères, mais nullement rassurants. D’ailleurs, comment l’être ? À l’heure où l’on malmène le Vivant, « Memo. Souvenirs du futur » pourrait passer pour un précis de collapsologie si l’on ne s’en tenait qu’à son titre… Loin de là.

Fruit d’un travail entamé il y a trois et demi, la nouvelle exposition de la Fondation d’entreprise Martell convoque 15 projets, venus de 5 continents, disposant de la même surface de monstration. Et si cela n’était pas suffisant, ses 850 m2 se déploient via une scénographie modulaire ne mobilisant que 3 personnes 3 jours durant.

Le local, c’est l’universel

Au-delà de la vertu (sobriété ?), le propos, souvent nourri d’actions militantes, issus de mobilisations en cours, offre une expérience multisensorielle, qui, tout à la fois, traite la notion d’archives pour la réactiver, encourage à la prise de conscience, invite à un plus grand soin porté aux paysages, et, in fine, à la nécessité de sauvegarde.

Le local, c’est l’universel. Refrain bien connu. 2021, conférence de la COP26, Simon Kofe, ministre de la Justice, de la Communication et des Affaires étrangères de Tuvalu, adresse un discours bouleversant au monde entier, l’eau jusqu’aux genoux. Son archipel devrait être complètement submergé avant la fin du XXIe siècle, sa population contrainte à l’exil.

Un an plus tard, lors de la COP27, Kofe réitère son message et annonce que Tuvalu deviendra la « première nation numérique » au monde, souhaitant conserver « sa terre, son océan et sa culture dans le cloud » afin de les préserver nonobstant le sort de l’archipel dans le monde réel. Absurde ? Désespérant ? Que peut cette pinacothèque alors que droit international ne reconnaît pas les États privés de territoire physique ?

Un charnier transformé en nouvelle ressource

À des milliers de kilomètres, la néerlandaise Liselot Cobelens se penche avec Dryland sur les sécheresses à répétition, vagues de chaleur et incendies accablant les Pays-Bas, qui ont inventé le polder… Plus au Sud, dans les Pouilles, en Italie, Roberta Di Cosmo, petite-fille d’un sommelier en huile d’olive, se penche sur les ravages de la Xylella fastidiosa, bactérie affectant plus de 300 espèces végétales, particulièrement dévastatrice en cas de monoculture. Plus d’oliviers, plus de rituels, plus de folklore, plus de vernaculaire, seulement les souvenirs ?

Près de 25 ans après l’épidémie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni, condamnant 3,75 millions d’animaux à l’abattage, Yesenia Thibault-Picazo se rend sur un ancien terrain d’aviation de la RAF, situé dans la région de Cumbria. Ce charnier, désormais réserve naturelle de Watchtree, pourrait, à long terme, selon le géologue Jan Zalasiewicz se transformer en une nouvelle ressource : une carrière de marbre osseux. Un destin anticipé avec Metamorphosis of a Herd ou chaque graminée collectée, plongée dans de la cire d’abeille, devient un fascinant ossuaire qui n’oublie pas « d’honorer les êtres disparus ». Petit miracle, en somme.

Papillons monarques en péril

Miracle, milagro, sous les cieux mexicains malgré les ravages de la monoculture de l’avocat dans l’État du Michoacán, où la déforestation met en péril les papillons monarques, grands pollinisateurs, vénérés par les autochtones comme les âmes de leurs ancêtres. Depuis 2020, Fernando Laposse s’est emparé de la question dans le cadre de son projet Conflict Avocados. Le designer via ses créations utilisant le pigment des noyaux de l’or vert alerte sans culpabilisation. La mobilisation sur place porte ses fruits : la population des magnifiques lépidoptères augmente depuis plus d’un an et demi.

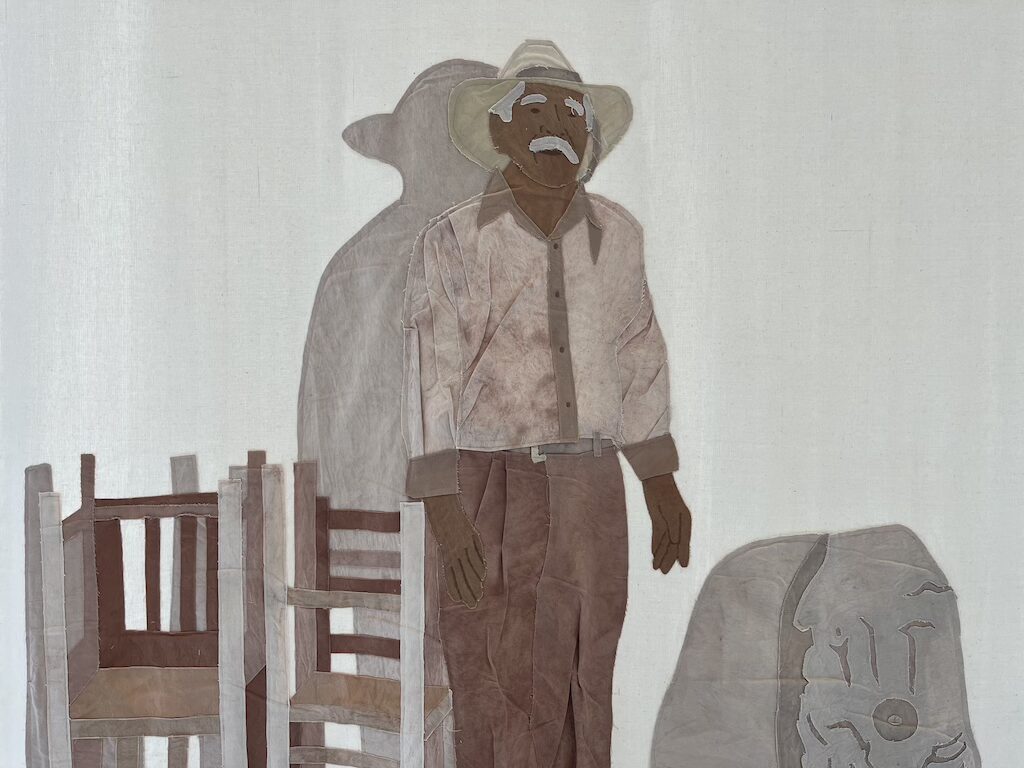

Au Nigeria, Bubu Ogisi, créatrice de mode, fondatrice et directrice artistique de la marque de prêt-à-porter I A M I S I G O, se consacre à la préservation du patrimoine culturel de l’Afrique, dont le mythique tissu d’écorce, matériau semblable au cuir, provenant du mutuba (Ficus natalensis). Inscrit en 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, cette matière aux vertus chamaniques, mise au ban lors de la colonisation, retrouve ses sens et sa superbe.

Ecologie de la sensualité

Le castor, dont l’espèce a failli disparaître au début du XXe siècle en Europe, a trouvé en Suzanne Husky une alliée de poids. La Franco-Américaine, native de Bazas, en Gironde, diplômée de l’école des beaux-arts de Bordeaux, et en paysagisme horticole au Merritt College d’Oakland, Californie, explore la relation complexe entre l’homme et les rois des barrages. À l’heure des ineptes conflits sur les méga-bassines, les 8 millions d’années d’expérience et d’expertise en hydrologie de ces hérauts de la valorisation des rivières libres devraient nous rendre un plus humbles.

Qui sait ? Faudrait-il réenchanter nos sens comme les danseuses de How the Earth Must See Itself (A Thirling), performance co-signée Simone Kenyon et Lucy Cash, dans la vallée de Glen Feshie, en Écosse ? Hommage à l’ouvrage culte The Living Mountain de la poétesse Nan Shepherd, éblouie par les monts Cairngorm, cette chorégraphie témoigne d’une écologie de la sensualité. De toutes façons, il est trop tard pour avoir peur…

Marc A. Bertin

Informations pratiques

« Memo. Souvenirs du futur »,

jusqu’au dimanche 4 janvier 2026,

Fondation d’entreprise Martell, Cognac (16).